Tren Kuliner Viral: Waspadai Klaim No Pork No Lard!

Di era digital yang serba cepat seperti sekarang ini, dunia kuliner berkembang luar biasa pesat. Cukup dengan satu unggahan video pendek di TikTok, atau ulasan dari seorang food vlogger terkenal, sebuah tempat makan bisa mendadak viral dan diserbu pengunjung.

Fenomena ini menunjukkan betapa besar pengaruh media sosial terhadap tren kuliner masa kini. Namun, di balik euforia makanan viral, ada hal penting yang sering terlewatkan — status kehalalan makanan yang dikonsumsi.

Bagi masyarakat Muslim, label “halal” bukan sekadar simbol, melainkan cerminan keyakinan dan kepatuhan terhadap aturan agama. Sayangnya, di tengah derasnya arus konten kuliner viral, banyak orang yang terlena oleh tampilan menarik dan rating tinggi tanpa mengecek apakah makanan tersebut benar-benar halal.

Fenomena Kuliner Viral dan Perubahan Pola Konsumsi Anak Muda

Perkembangan tren kuliner saat ini bukan hanya didorong oleh rasa dan kualitas makanan, tetapi juga oleh faktor estetika dan daya tarik visual. Anak muda kini lebih memilih restoran yang Instagramable, dengan dekorasi unik, plating cantik, dan suasana yang cocok untuk foto.

Media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube menjadi sarana utama promosi restoran. Cukup satu ulasan viral dari food vlogger ternama, jumlah pengunjung bisa meningkat berkali lipat dalam semalam.

Namun di sisi lain, fokus pada tampilan sering membuat konsumen lupa pada aspek penting lainnya — seperti kandungan bahan dan proses pembuatan makanan.

Banyak restoran atau kafe yang ramai dikunjungi karena viral, tetapi belum memiliki sertifikat halal resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Padahal, bagi konsumen Muslim, status halal tidak boleh diabaikan begitu saja.

Mengapa Status Halal Itu Penting?

Menurut Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati, kehalalan suatu makanan tidak hanya dilihat dari ketiadaan daging babi atau alkohol. Kehalalan mencakup keseluruhan proses — mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, distribusi, pengolahan, hingga penyajian makanan.

“Kehalalan suatu makanan tidak hanya bergantung pada ketiadaan daging babi atau turunannya, tetapi juga pada keseluruhan proses produksinya,”

jelas Muti dalam wawancara dengan laman resmi LPPOM MUI.

Sayangnya, banyak pelaku usaha kuliner yang berusaha meyakinkan konsumen dengan klaim sepihak seperti:

-

“No Pork No Lard”

-

“Muslim Friendly”

-

“No Alcohol”

Sekilas, label-label ini terdengar meyakinkan. Namun menurut Muti, istilah tersebut tidak menjamin kehalalan produk secara menyeluruh. Tanpa pemeriksaan dan sertifikasi dari lembaga berwenang seperti LPPOM MUI, klaim seperti ini bersifat subjektif dan belum tentu benar.

Mengapa Klaim “No Pork No Lard” Tidak Cukup?

Banyak orang mengira bahwa makanan disebut halal selama tidak mengandung daging babi atau lemak babi. Padahal, dalam kenyataannya, bahan haram bisa muncul dari banyak sumber yang tidak disadari.

Misalnya:

-

Bahan tambahan makanan seperti penyedap, emulsifier, atau gelatin mungkin berasal dari hewan non-halal.

-

Proses pengolahan bisa menggunakan peralatan yang terkontaminasi bahan najis.

-

Bumbu impor kadang mengandung alkohol sebagai pelarut.

-

Alur distribusi bahan juga memengaruhi status halal, terutama jika bahan halal disimpan bersama bahan non-halal.

Muti menegaskan, kehalalan mencakup seluruh rantai produksi: dari bahan mentah, penyimpanan di gudang, proses memasak, hingga penyajian ke pelanggan. Itulah sebabnya sertifikasi halal menjadi penting — karena melibatkan audit menyeluruh terhadap seluruh proses.

Bahan-Bahan yang Sering Dianggap Aman Tapi Ternyata Tidak Halal

Konten kreator dan edukator halal Dian Widayanti juga mengingatkan bahwa masih banyak restoran atau kafe yang tanpa sadar menggunakan bahan-bahan non-halal dalam menu mereka.

Menurutnya, sebagian besar pelaku usaha tidak bermaksud menjual produk haram, tetapi belum memahami bahwa beberapa bahan umum ternyata tidak halal secara syariat.

Berikut beberapa bahan yang sering digunakan di dunia kuliner namun sebenarnya harus dihindari oleh konsumen Muslim:

1. Angciu (Arak Masak)

Angciu adalah sejenis arak merah yang umum digunakan dalam masakan Tionghoa, seperti capcay, sapo tahu, hingga nasi goreng seafood. Banyak penjual tidak menyadari bahwa angciu termasuk minuman keras karena proses fermentasinya menghasilkan alkohol.

Walaupun digunakan sedikit, angciu tetap haram karena kandungannya tidak bisa dihilangkan sepenuhnya dalam proses masak.

2. Rhum

Rhum biasa digunakan dalam pembuatan kue, roti, atau dessert. Beberapa toko menuliskan “rhum essence” atau “non-alcohol rhum” untuk menarik konsumen Muslim.

Namun, Fatwa MUI No. 44 Tahun 2020 sudah menegaskan bahwa penggunaan nama, aroma, atau rasa yang menyerupai minuman beralkohol tetap tidak diperbolehkan. Jadi, meskipun disebut “tanpa alkohol”, produk yang menggunakan istilah rhum tetap tidak bisa disertifikasi halal.

3. Mirin

Mirin adalah bumbu masakan Jepang yang mengandung alkohol, digunakan untuk memberikan rasa manis dan gurih pada sushi, teriyaki, atau ramen.

Beberapa restoran Jepang mengklaim menggunakan “mirin halal”, padahal menurut Dian Widayanti, tidak ada istilah mirin halal karena proses pembuatannya memang melibatkan fermentasi alkohol.

Jika ingin rasa serupa, gunakan alternatif seperti campuran madu dan cuka apel.

4. Kahlúa dan Irish Cream

Kedua bahan ini adalah jenis minuman beralkohol yang sering digunakan sebagai campuran dalam kopi, tiramisu, atau es krim.

Karena statusnya haram dan najis, produk yang menggunakan Kahlúa atau Irish Cream tidak bisa dikategorikan halal.

Tags:

Makanan Viral Makanan Anak Muda Tren ViralKomentar Pengguna

Recent Berita

SKTP Januari Tidak Terbit? Jangan Panik, Ini...

11 Feb 2026

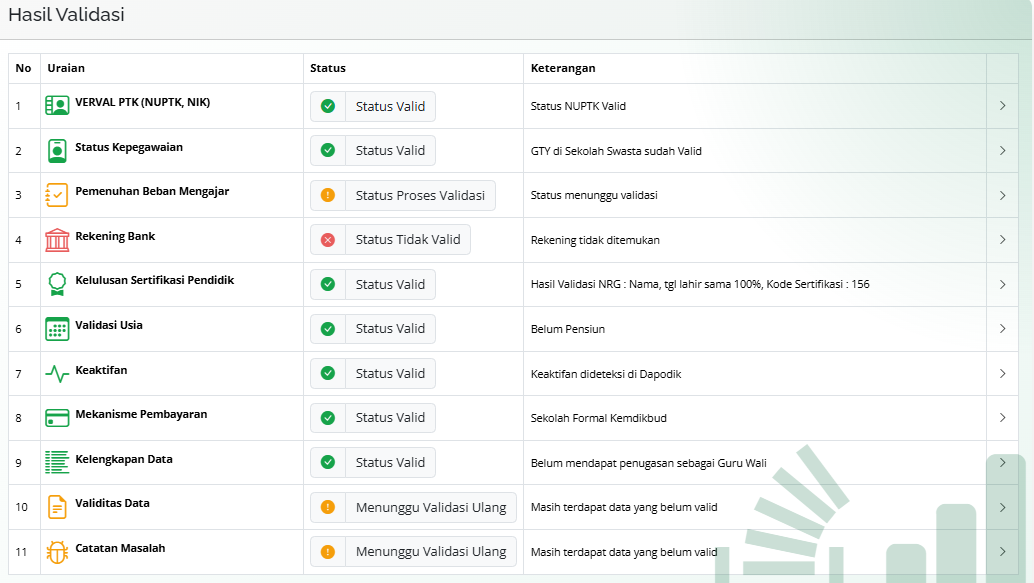

Kenapa Data Dapodik Sudah Valid Tapi Info GTK...

11 Feb 2026

Dari Wallachia ke Legenda Dunia: Fakta Sejara...

11 Feb 2026

Sudah Punya Akun Coretax? Pastikan Kode Otori...

11 Feb 2026

Status Info GTK Belum Berubah Setelah Sinkron...

11 Feb 2026

Domain Info GTK Berubah! Ini Panduan Lengkap...

11 Feb 2026

PIP TK dan PAUD Cair Mei–Juni 2026, Ini Besar...

11 Feb 2026

Trik Bikin Produk Murah Terlihat Mahal

11 Feb 2026

Dana PIP TK dan PAUD Mulai Cair Mei 2026, Ana...

11 Feb 2026

Sejarah Kelam Dinasti Habsburg yang Jarang Di...

10 Feb 2026

Mengapa Data Info GTK Tidak Langsung Berubah?...

10 Feb 2026

Sekolah Terima Notifikasi Revitalisasi 2026 d...

10 Feb 2026

Guru Tunggal 2026 Resmi Dihitung Mulai 10 Feb...

10 Feb 2026

Belajar dari Kesalahan Orang Lain: Kenapa Bac...

10 Feb 2026

PIP TK dan PAUD 2026 Segera Cair, Bantuan Rp4...

10 Feb 2026

Skill "Synthesizing": Kemampuan menghubungkan...

10 Feb 2026

Tak Hanya Gaji Pokok, Ini Dua Tunjangan Rutin...

10 Feb 2026

KIP Kuliah 2026 Segera Dibuka, Pastikan Data...

10 Feb 2026

Masa Depan Guru PPPK Paruh Waktu Mulai Terang...

10 Feb 2026