Membaca Novel, Membaca Kehidupan

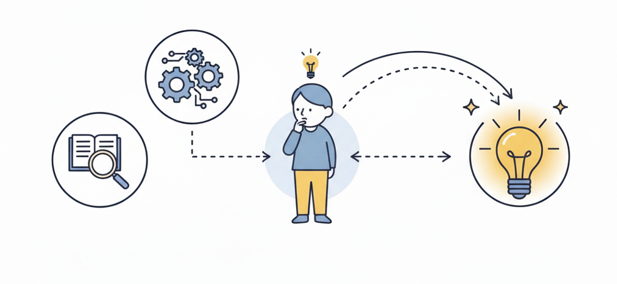

Keboncinta.com-- Membaca novel bukan sekadar mengikuti kisah. Ia adalah latihan berpikir tentang hidup tanpa harus menjalaninya seluruhnya. Dalam setiap tokoh, konflik, dan dialog, kita sedang bercermin pada diri sendiri—pada kemungkinan menjadi baik, salah, takut, atau berani.

Novel adalah ruang aman bagi kejujuran manusia. Ia memperlihatkan sisi gelap yang sering disembunyikan oleh moral publik. Di tangan penulis besar, novel bukan hiburan, tapi laboratorium kemanusiaan. Lewat fiksi, kita belajar memahami kenyataan.

Fiksi Sebagai Latihan Empati

Ketika kita membaca Laskar Pelangi, Bumi Manusia, atau Sang Pemimpi, kita tidak hanya mengenal tokohnya, tetapi ikut merasakan luka, harapan, dan perjuangan mereka. Novel mengajarkan empati—kemampuan memahami manusia lain tanpa menghakimi. Itulah pendidikan yang tak tertulis dalam kurikulum: belajar menjadi manusia dengan membaca manusia lain.

Novel yang baik tidak memberi jawaban, melainkan pertanyaan. Ia menantang kita untuk berpikir: mengapa seseorang berbuat salah? Apakah kebebasan selalu membawa bahagia? Di sinilah novel lebih jujur dari banyak buku moral—karena ia tidak menggurui, hanya mengajak merenung.

Membaca untuk Mengasah Akal

Bagi pelajar, membaca novel seharusnya bukan tugas, tapi petualangan intelektual. Setiap paragraf menuntut imajinasi, analisis, dan empati sekaligus. Membaca novel berarti melatih otak dan hati agar tidak tumpul terhadap kenyataan.

Ironisnya, pendidikan kita sering lebih sibuk menghitung tanda baca daripada menangkap makna. Kita menilai siswa dari ringkasan cerita, bukan dari bagaimana mereka memahami hidup di dalam cerita itu.

Novel Sebagai Cermin

Novel yang baik tidak membuat kita lari dari dunia, tapi menuntun kita kembali ke dunia dengan cara pandang baru. Dengan membaca novel, kita belajar bahwa kehidupan tidak selalu logis, tetapi selalu layak dipahami.

Karena pada akhirnya, siapa yang tekun membaca novel, akan lebih siap membaca kehidupan—dengan kepala yang terbuka dan hati yang matang.

Contributor: Tegar Bagus Pribadi

Tags:

pendidikan Literasi Pendidikan Karakter Karya SastraKomentar Pengguna

Recent Berita

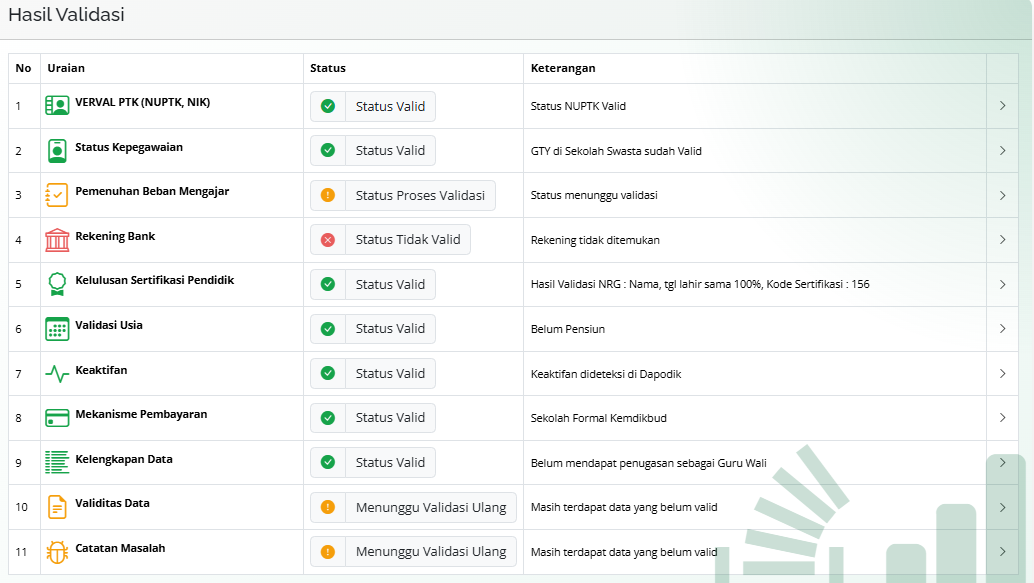

SKTP Januari Tidak Terbit? Jangan Panik, Ini...

11 Feb 2026

Kenapa Data Dapodik Sudah Valid Tapi Info GTK...

11 Feb 2026

Dari Wallachia ke Legenda Dunia: Fakta Sejara...

11 Feb 2026

Sudah Punya Akun Coretax? Pastikan Kode Otori...

11 Feb 2026

Status Info GTK Belum Berubah Setelah Sinkron...

11 Feb 2026

Domain Info GTK Berubah! Ini Panduan Lengkap...

11 Feb 2026

PIP TK dan PAUD Cair Mei–Juni 2026, Ini Besar...

11 Feb 2026

Trik Bikin Produk Murah Terlihat Mahal

11 Feb 2026

Dana PIP TK dan PAUD Mulai Cair Mei 2026, Ana...

11 Feb 2026

Sejarah Kelam Dinasti Habsburg yang Jarang Di...

10 Feb 2026

Mengapa Data Info GTK Tidak Langsung Berubah?...

10 Feb 2026

Sekolah Terima Notifikasi Revitalisasi 2026 d...

10 Feb 2026

Guru Tunggal 2026 Resmi Dihitung Mulai 10 Feb...

10 Feb 2026

Belajar dari Kesalahan Orang Lain: Kenapa Bac...

10 Feb 2026

PIP TK dan PAUD 2026 Segera Cair, Bantuan Rp4...

10 Feb 2026

Skill "Synthesizing": Kemampuan menghubungkan...

10 Feb 2026

Tak Hanya Gaji Pokok, Ini Dua Tunjangan Rutin...

10 Feb 2026

KIP Kuliah 2026 Segera Dibuka, Pastikan Data...

10 Feb 2026

Masa Depan Guru PPPK Paruh Waktu Mulai Terang...

10 Feb 2026